por Kim Camargo, pesquisador do Ibase e mestre em Relações Étnico-Raciais (CEFET-RJ)

Ausência de planejamento público efetivo, descaso com a população local, exploração desenfreada e descompromissada dos recursos naturais. A equação da tragédia climática vivida no Rio Grande do Sul traz um resultado fúnebre e desigual: são os mais pobres, agentes de menor responsabilidade sobre os impactos causados ao meio ambiente, os que mais sofrem com os desastres causados pela devastação do planeta.

Dependendo do ângulo que observamos a nossa sociedade, veremos diferentes protagonistas das ações que evidenciam as desigualdades sociais inseridos nas mais diversas narrativas marcadas historicamente pelo privilégio econômico, social e cultural, mas também pela marginalização, escassez e pelo esquecimento. Qual o critério que seleciona o passível de sofrimento e amparo? O investimento e a formação de políticas públicas, que deveriam ser eficazes e capazes de promover dignidade e equidade de direitos a populações negras, indígenas e quilombolas são colocados em segundo plano.

Temos um estado, e um país, cuja identidade foi construída pela negação da importância de negras e negros, fundados com o mito de uma democracia racial nunca existente. A construção de uma valorização simbólico cultural da hegemonia europeia conduziu ao lugar da invisibilidade dessas populações. Segundo o IBGE (2022), 20% da população do estado gaúcho é composta por indivíduos negros. O Rio Grande do Sul é, também, o 12º estado no país com mais residentes indígenas, cerca de 36.096 habitantes.

Há ainda 145 comunidades quilombolas entre os 70 municípios atingidos diretamente pelas enchentes no estado gaúcho. Os dados são da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq) que ainda notifica que mais de 17 mil quilombolas sofrem com os impactos da chuva. No entanto, nenhuma dessas populações não têm aparecido nas notícias ou sido alvo de campanhas massivas de solidariedade.

Não estamos falando apenas de um posicionamento das grandes massas de comunicação em nosso país, mas da responsabilidade na produção de políticas públicas e respeito ao direito dessa parcela da população. Leis e decretos que deveriam respaldar a vida desses grupos vulnerabilizados socialmente e que, por sua vez, poderiam evitar o desmatamento ilegal com a demarcação de terras indígenas e quilombolas, estão corroborando para que o foco do problema inicial seja encoberto por algum outro problema.

Torna-se importante apenas o que selecionam como imediato, o que evidencia o descaso de órgãos públicos responsáveis acerca da integridade dessas populações e a falta de prioridade em pautas ambientais voltando o olhar para a construção da imagem que o estado quer (ou precisa) contar para receberem ajuda de maneira mais eficaz.

Assim, o que chama atenção é um processo histórico marcado pela invisibilização dessas comunidades e que hoje, afetadas diretamente, são desprovidas de auxílio governamental e reconhecimento de seu lugar no país como povos originários. Tudo isso ligado ao fato de que não se pensa em questões de caráter humanitário e de dever político voltados para essa

população. A midiatização da dor e do sofrimento é seletiva conforme a raça e etnia.

O racismo ambiental descreve as tragédias climáticas em contexto racializado. As relações socioambientais não são democráticas e estão associadas ao colonialismo, ao neoliberalismo e às reflexões de uma globalização que está ligada intrinsecamente as injustiças sociais que prejudicam cada vez mais e forma drástica comunidades de minorias étnicas como as populações indígenas, quilombolas e negras.

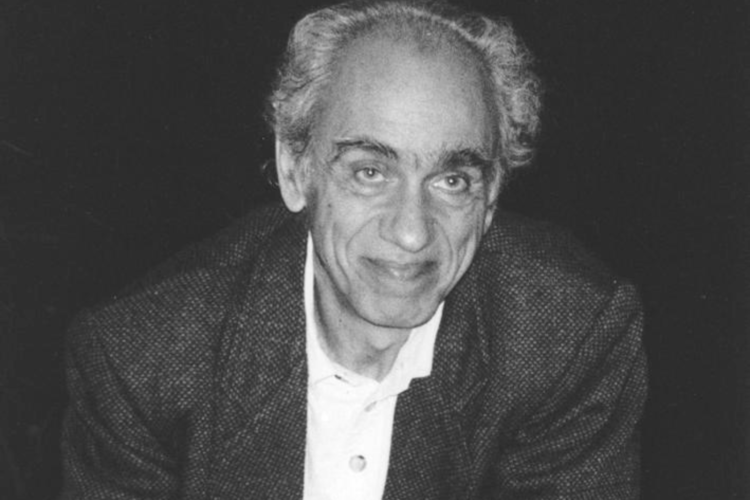

É urgente treinar o olhar — e as políticas públicas — para o que nos educa o líder indígena, ambientalista, filósofo e imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak: devemos tratar a natureza como nossos ancestrais, como irmãos, pais e mães, e não como produtos de um mercado neoliberal desenfreado.